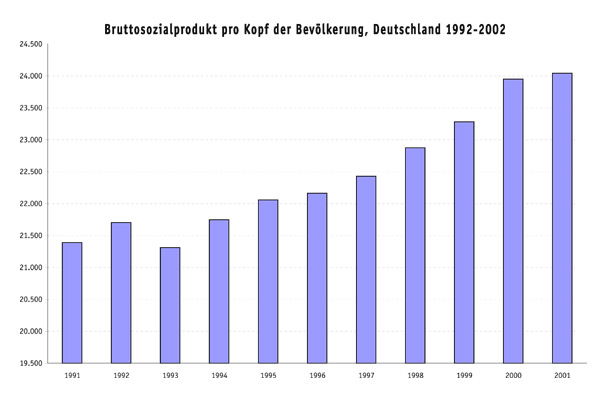

Abb.1 Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung in Euro, Deutschland 1992-2002

|

Den Gürtel enger schnallen? Fakten

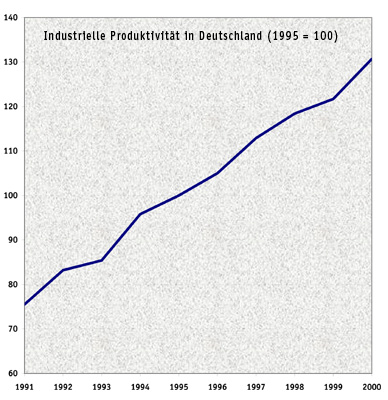

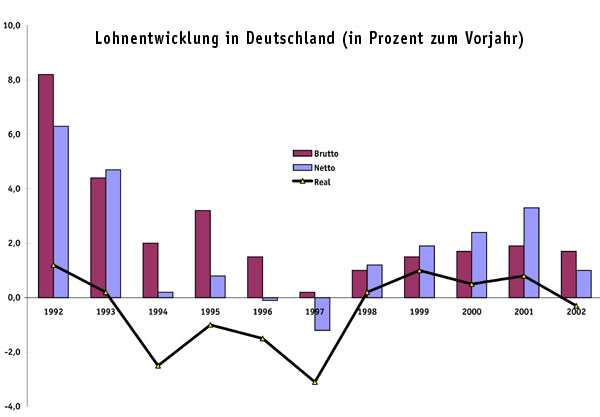

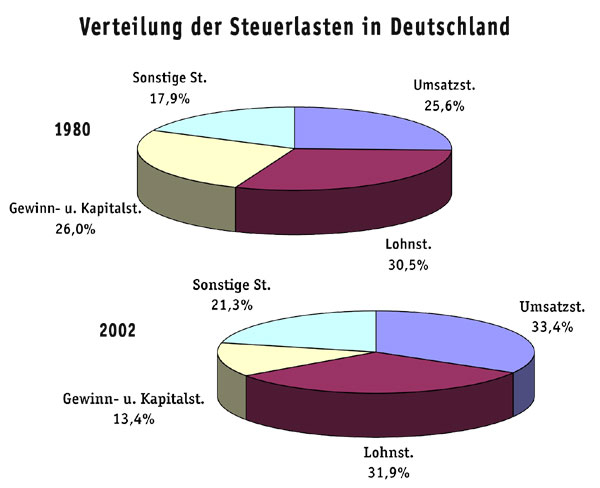

zur Einkommensverteilung Wenn man den täglichen Medien Glauben schenkt, stellen die Streiks – vor allem in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie – eine immense Bedrohung für den Standort Deutschland dar. Gerade hierzulande würde mit der unverfrorenen Forderung nach der Einführung der 35-Stunden-Woche das zarte Pflänzlein des Aufschwungs Ost zertreten, das nun doch noch mindestens weitere 10 Jahre brauche, den Westen einzuholen. Und überhaupt müssen “wir alle” den Gürtel enger schnallen, die fetten Jahre sind vorbei und jeder muss Abstriche machen. Die “Besitzstandswahrer” in den Gewerkschaften verhalten sich unsolidarisch den Arbeitslosen gegenüber, da bei solchen hohen Löhnen und der angeblich weltweit geringsten Arbeitszeit kein vernünftiger Unternehmer jemanden einstellen würde. Nun könnte man das getrost als das übliche Getöse abtun – Jammern gehört ja schließlich zum Geschäft – wenn nicht selbst ein Grossteil der ArbeiterInnen diesen Argumenten Glauben schenken würde. Dabei würde schon ein einfacher Blick auf ganz allgemeine Zahlen den Blick für die Kluft zwischen den Verlautbarungen aus Unternehmerverbänden und Parteien zeigen, dass die Summe des zu verteilenden Einkommens jährlich steigt. Das Bruttosozialprodukt Deutschlands steigt, mit einigen wenigen Krisenjahren als Ausnahme – jedes Jahr, und das nicht nur nominal (d.h. ohne Berücksichtigung des Geldwertverlustes durch Inflation), sondern auch real, unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes. Ja aber die vielen Rentner, schließlich muss doch ein heutiger Arbeiter immer mehr Rentner mit versorgen, möge dann manch kritischer Geist einwenden. Das stimmt zwar, aber auch pro Kopf der Bevölkerung – inkl. Kindern, Arbeitslosen, Invaliden und Rentnern – steigt das Sozialprodukt jedes Jahr (siehe Abb. 1). D.h. die Summe dessen, was pro Einwohner Deutschlands zu verteilen ist, steigt ständig. Und auch wenn man das BSP als Maßstab für den realen Wohlstand durchaus kritisieren kann – die Argumente der “Wirtschaftsweisen”, Politiker und Unternehmer basieren letztlich auf diesem System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Möglich wurde diese Entwicklung allein durch die dramatisch gestiegene Produktivität der letzten Jahre. Von 1991 bis 2000 ist z.B. die Produktivität pro Arbeiter im verarbeitenden Gewerbe um rund 73% gestiegen (Abb. 2). Dieser Anstieg basiert zum einen auf dem Einsatz moderner Techniken, aber auch auf der enormen Arbeitsverdichtung, die die formal gesunkene Arbeitszeit mehr als aufwiegt. (Real dürfte die Arbeitszeit für die meisten in jüngster Zeit gestiegen sein, die vielen unentgeltlich geleisteten Überstunden tauchen schließlich in keiner Statistik auf.) Und gerade im Osten steigt die Produktivität deutlich schneller, als im Westen – 1997 lag der Zuwachs in der ostdeutschen Industrie bei 10,9% gegenüber 3,6% im Westen, drei Jahre später, 2000, war das Verhältnis 8,6% zu 5,8% (www.igmetall.de). Inzwischen dürfte die Produktivität in den tarifgebundenen Betrieben im Osten höher liegen als die vergleichbarer Unternehmen im Westen. Wenn man sich dagegen die Einkommensentwicklung der Lohn- und Gehaltsabhängigen anschaut, wird man nicht mal ansatzweise vergleichbare Steigerungsraten feststellen können. Zwar stieg das Bruttoeinkommen je Arbeitnehmer zwischen 1992 und 2002 um 30%, das Nettoeinkommen auf Grund der gestiegenen Sozialbeiträge und Steuern jedoch nur noch um 22,4%. Ist ja auch noch ein erkleckliches Sümmchen – aber da muss man ja noch die Preissteigerungen im gleichen Zeitraum berücksichtigen. Und diese lagen im Durchschnitt prozentual noch höher als die Einkommenszuwächse, so dass in diesem Zeitraum ein Reallohnverlust von 4,4% zu verzeichnen ist (Abb.3). Und eine solche negative Lohnentwicklung über ein Jahrzehnt hat es in der Geschichte der BRD noch nie gegeben. In den 60er Jahren hat es noch einen Nettolohnzuwachs von über 35% gegeben, welcher sich in den 70er (17%) und 80er (7,8%) jeweils ca. halbierte. Nun wird man sich fragen, wo bleibt denn der ganze Reichtum? Die Antwort dürfte nicht schwer fallen. 1991 betrug der Anteil der Einkommen aus (Netto)Gewinnen und Vermögen 27,9%, 2002 waren es schon 30,6%. Der Anteil der Nettolöhne am Volkseinkommen (also BSP minus Steuern und Abschreibungen für verschlissene Produktionsmittel) sank von 49,6% auf 43,7%, während der Anteil der Sozialeinkommen von 22,5% auf 25,7% stieg – hauptsächlich wegen der gestiegenen Arbeitslosenquote. Aber die – formal angestellten, d.h. gehaltsabhängigen – Vorstände der Unternehmen konnten ihre Einkommen in weit höherem Maße noch steigern. So sind allein von 1997 bis 2001 die Bezüge der Vorstände der DAX-30-Konzerne durchschnittlich um 82% gestiegen. Auch das Gejammere über die angeblich viel zu hohen Lohnnebenkosten ist nichts weiter als ein Verschleierungstaktik. Eine Senkung etwa der Krankenkassenbeiträge, die ja formell anteilig von “Arbeitnehmern” und “Arbeitgebern” bezahlt werden, ist faktisch nichts anderes als eine (Brutto-)Lohnsenkung. In den (Brutto-)Einkommen der Lohnabhängigen sind beide Anteile enthalten. Wenn also z.B. die Krankenkassenbeiträge – also Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil – um sagen wir insgesamt 1% gesenkt werden, bedeutet das zwar auf den ersten Blick eine Nettolohnsteigerung von 0,5%. Faktisch aber sinkt der Reallohn um 0,5 Prozent, da die gesunkenen Krankenkassenbeiträge i.d.R. durch steigende Anteile der Eigenfinanzierung in der Gesundheitsversorgung kompensiert werden. Die Gewinner dabei sind – wie nicht anders zu erwarten – die Unternehmer, deren Lohnkosten um 0,5% gesenkt wurden. Wir werden jetzt aber nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die den Kapitalisten Vorschläge machen wollen, wie der Laden angeblich besser laufen würde. Ob nun Kaufkraftzuwächse die Wirtschaft ankurbeln und damit auch die Gewinne erhöhen können und damit faktisch alle besser fahren, dürfte uns so ziemlich egal sein. Wie die Kohle verteilt wird, ist in erster Linie Ergebnis von Macht- und Kräfteverhältnissen. Der Zuwachs der Unternehmergewinne war auch weit weniger einer florierenden Wirtschaft zu verdanken, sondern vor allem der Steuerentlastung durch den Staat (Abb.4) und eben den gesunkenen Lohnstückkosten – die allesamt Ausdruck geschwundener Arbeitermacht sind. Und diese kann man nur durch entsprechende Kämpfe erlangen – am effektivsten eben, wenn man die Profiterwirtschaftung durch Streiks zumindest zeitweilig ganz zum Erliegen bringt. Die Unternehmer wissen das sehr gut – und tun alles, um eine solche Situation zu vermeiden. Die angegebenen Zahlen entstammen – soweit nicht anders angegeben – dem isw-wirtschaftsinfo Nr.35 (März 2003). Siehe auch www.isw-muenchen.de. Die Grafiken der folgenden Abbildungen sind über die rechte Maustaste "Ziel speichern unter..." in druckfähiger Auflösung downloadbar. |

| Fussnoten | |

|

|

Übersicht

|

|